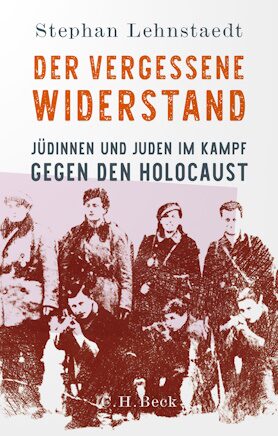

Stephan Lehnstaedt Der vergessene Widerstand. Jüdinnen und Juden im Kampf gegen den Holocaust

- C.H.Beck Verlag

- München 2025

- ISBN 978-3-406-83030-3

- 383 Seiten

- Verlagskontakt

Für diesen Titel bieten wir eine Übersetzungsförderung ins Polnische (2025 - 2027) an.

Lämmer waren sie dennoch nicht

Lasst euch nicht wie die Lämmer zur Schlachtbank führen! Mit diesem Appell rief der Partisan Abba Kovner seine Getreuen 1941 zum bewaffneten Widerstand gegen die drohende Vernichtung auf. So jedenfalls hat er sich später in einem Manifest erinnert, das einen historischen Wendepunkt markiert: weg von der langen Tradition jüdischer Duldsamkeit, hin zu einem selbstbewussten, wehrhaften Judentum. Dass dies insbesondere im jungen Staat Israel auf fruchtbaren Boden fiel, ist Teil der Wirkungsgeschichte. Kovners Heroismus warf aber auch einen langen Schatten, der vieles andere überdeckte.

Ähnlich verhält es sich mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto. Als herausragender, sich über drei Wochen erstreckender Akt jüdischen Widerstands ist seine Geschichte nicht nur am breitesten dokumentiert, sondern auch am häufigsten erzählt worden: in Erinnerungsbüchern wie auch gleich mehreren Verfilmungen. Gerade die Fixierung des Gedenkens auf die offene Revolte, wie sie noch in Willy Brandts Kniefall vor dem Mahnmal der Aufständischen 1970 mitschwingt, hatte zugleich tragische Konsequenzen für die Erinnerung an andere, „kleinere“ Widerstandsakte. Was nicht ins heroische Narrativ passte, geriet in Vergessenheit, und zwar interessanterweise auf jüdischer wie auf nichtjüdischer Seite.

Der Historiker Stephan Lehnstaedt ergänzt das Bild nun endlich um all die stilleren, vom Gang der Geschichte verschluckten Helden und Heldinnen: Flugblattschreiber, Fluchthelfer, Bombenbastler, Archivare, Saboteure, oft in Klein- und Kleinstgruppen unterwegs, manchmal auch auf eigene Faust, denn die meisten wussten nichts voneinander, im Untergrund waren Freund und Feind oft schwer unterscheidbar. Anders als der Mythos der Passivität es will, gelang es einigen von ihnen immer wieder, die Pläne ihrer Verfolger zu durchkreuzen oder zumindest aufzuhalten. Erstmals würdigt sein Buch auch den Beitrag von Frauen zum jüdischen Widerstand. Im Angesicht der drohenden Vernichtung konnten sie in Rollen schlüpfen, die ihnen unter anderen Umständen verwehrt geblieben wären.

Menschen wie Oswald Rufeisen rücken ins Blickfeld, ein polnischer Jude, der sich auf seiner Flucht bei deutschen Polizeiposten im heutigen Belarus als Übersetzer vorstellte. Als das dortige Ghetto 1942 aufgelöst werden sollte, warnte er die Insassen und rettete so Hunderten das Leben. Oder Adolfo Kaminsky, ein gebürtiger Argentinier: Nachdem es ihn ins Pariser Exil verschlagen hatte, betrieb er dort eine Fälscherwerkstatt, wo er Pässe, Taufscheine, Lebensmittelmarken und andere Papiere herstellte, die von weiblichen Kurieren weitergeleitet wurden. Von einem umfassenden, organisierten Widerstand kann freilich nicht die Rede sein, viele dieser Aktionen sind nur durch glückliche Zufälle überliefert. In einer Situation, in der die Nachrichten spärlich flossen und jede Notiz verräterisch sein konnte, war Geheimhaltung oberstes Gebot, was die nachträgliche Dokumentation zusätzlich erschwert.

Es ist ein notwendigerweise lückenhaftes Puzzle, das Lehnstaedt aus Briefen, Tagebüchern, privaten Erinnerungen und versteckt angelegten Archiven montiert. Dass dies trotz der unsicheren Quellenlage auf eindrucksvolle Weise gelingt, liegt nicht zuletzt an einem weit gefassten Begriff von Widerstand als „Behauptung des Menschen und der Menschlichkeit angesichts totaler Gewalt“. Lehnstaedt begegnet damit einem Geschichtsdeterminismus, der den Holocaust als unausweichliches Schicksal darstellt, und gibt zugleich denen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten dagegen aufbegehrten, die Würde handelnder Subjekte zurück. Auch wenn viele, die meisten von ihnen am Ende zu Opfern wurden, Lämmer waren sie dennoch nicht. Etwas unterbelichtet bleibt allein die Frage, wie das Vergessen bei Juden wie Nichtjuden so umfassend ausfallen konnte.

Erst das Schlusskapitel widmet sich noch einmal den erinnerungspolitischen Wegen und Irrwegen, die das Gedenken in den Nachkriegsjahren nahm. Während in der frisch demokratisierten Bundesrepublik der konservative Widerstand um Graf Stauffenberg alles andere überlagerte, wurde die Erinnerung in den Staaten des Ostblocks kurzerhand nationalisiert: Nur ein KP-Jude galt als guter Jude, der sich zudem den Doktrinen des Kalten Kriegs unterzuordnen hatte. In Israel wiederum setzte sich ein militärisches Verständnis von Wehrhaftigkeit durch, das bis heute sämtliche Auseinandersetzungen mit den Nachbarstaaten bestimmt. Wie immer man das bewerten mag: Abba Kovner wirkt nach.

Von Thomas Groß

Thomas Groß ist freier Journalist in Berlin und arbeitet u.a. für Deutschlandfunk Kultur und den Tagesspiegel.

Inhaltsangabe des Verlags

Die Nationalsozialisten sahen für Menschen jüdischer Abstammung nur eine Rolle vor: die des passiven Opfers. Dass sich in Deutschland und den besetzten Gebieten zehntausende Jüdinnen und Juden aktiv gegen diese Zuschreibung wehrten, ist bis heute kaum bekannt. Ihre vergessenen Geschichten hat Holocaust-Experte Stephan Lehnstaedt für dieses Buch zusammengetragen. Erstmals gibt er damit einen Überblick über die Aktivitäten des jüdischen Widerstands und erinnert an einen beispiellosen Kampf gegen die Entmenschlichung – ein Ringen um Würde, Kultur und das Recht zu leben.

«Hitler will alle Juden Europas töten. [...] Lasst uns nicht wie Schafe zur Schlachtbank gehen!», proklamierte der Student Abba Kovner 1941. Seine entschlossene Haltung wurde von Tausenden Jüdinnen und Juden im besetzten Europa geteilt. Sie alle begehrten auf gegen die nationalsozialistische Unterdrückung, die Schikanen und Vernichtungspläne eines menschenfeindlichen Regimes – ihre mutigen Aktionen blieben von Öffentlichkeit und Forschung jedoch lange unbeachtet. Stephan Lehnstaedt gibt nun erstmals einen Überblick über die verschiedenen Formen jüdischen Widerstands im NS-Staat und seinen Besatzungsgebieten. Er erzählt die Geschichten von Menschen, die auch im Angesicht des Todes für sich und andere einstanden: Sei es durch Sabotage, die Archivierung von Wissen, Fluchthilfe, Aufstände oder den Kampf mit der Waffe. Es ist die lange überfällige Erinnerung an einen vergessenen Krieg, bei dem es nicht nur, aber vor allem ums nackte Überleben ging.

(Text: C.H.Beck Verlag)