Sachbuch

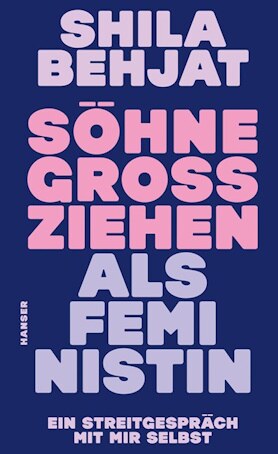

Shila Behjat

Söhne großziehen als Feministin. Ein Streitgespräch mit mir selbst

Dieses Buch wurde vorgestellt im Rahmen des Schwerpunkts Italienisch (2022 - 2024).

Mann, Frau, Mensch – wie wir besser zusammenleben in Zukunft

Wer über Männer schreibt, kommt nicht umhin, über Frauen zu schreiben. Wer über kleine Männer schreibt, muss über große Frauen schreiben. Davon kann sich überzeugen, wer „Söhne großziehen als Feministin“ der deutsch-iranischen Journalistin Shila Behjat zur Hand nimmt. In ihrem Buch versucht sie, der Frage nachzugehen, was es heute bedeuten mag, die Männer von morgen großzuziehen, wie man patriarchalische Geschlechterformatierungen meidet und egalitäre Beziehungsansprüche nicht zum Umerziehungsprogramm ideologisiert. „Feminismus, wie ich ihn gelernt habe, stellt als End-Vision auch das Ende des Mannes in Aussicht. Auf jeden Fall des weißen Mannes, wie er heute alles und jedes dominiert. Und nun bin ich also Mutter zweier künftiger Männer. Die auch noch blond sind, mit heller Haut. Wie bin ich hierhergekommen? Und vor allem: Was mache ich jetzt?“

Gute Frage! Erstmal rekapitulieren: Behjat bekennt, dass sie bei der Erziehung des eigenen Nachwuchses einem Dilemma ausgesetzt ist: Was für Männer wollen wir? Und welchen kontraproduktiven Geschlechterrollen folgen wir bei ihrer Erziehung? Shila Behjat hat keinen Erziehungsratgeber geschrieben, sondern ein Buch, das nachdenkt über sich und andere. Um ihre zwei Jungs geht es erstaunlich wenig. Sie stehen vielmehr für den Versuch, Jungen zu den gleichen Tugenden zu erziehen, die von Frauen selbstverständlich erwartet werden und seit Jahrhunderten der Gesellschaft zugutekommen. Nur, wer Empathie gelernt hat, wird in der Lage sein, „anderen Raum zu eröffnen, statt ihn voll einzunehmen“, schreibt Behjat. Und wendet gleich ein, dass sie sich als Mutter trotzdem wünscht, ihre Jungs hätten einen „Killerinstinkt“, wären Jungs, die auf dem Fußballplatz austeilen und einstecken können. Aber sind solche Typen nicht genau das Problem, das die Welt mit männlicher Dominanz und männlichem Triumphgehabe hat, und gehören sie deshalb nicht abgeschafft?

Die Antwort der Generation Girls-Power, die ab den neunziger Jahren eine Männerdomäne nach der anderen eroberte, ist niederschmetternd ehrlich: „Die Männer, die wir so sehr bekämpfen und besiegen wollen, sie sollen uns eigentlich bewundern, uns auserwählen. Das ist der Deal mit den Gatekeepern, wie sie bis heute überall sitzen und bis heute eben vor allem männlich, weiß und größtenteils heterosexuell sind.“

Man versteht, wie komplex nun der mütterliche Auftrag an sich selbst und an den Nachwuchs ist. Er soll einerseits im alten System zu Hochform auflaufen und andererseits mit Machtstrukturen brechen, anders sein. Von sich aus? Väter sollen jedenfalls immer noch Fußballväter sein, die ihren Kindern die Poleposition im Sportverein sichern, und Mütter sollen Weltmeisterinnen werden im Die-beste-Kita-Finden-Wettbewerb. Der Feminismus wird hierbei selbst zur Machtfrage. Nicht zu einer Sache der Geschlechtergerechtigkeit.

In dieser Erkenntnis liegt der emanzipatorische Wert dieses Buchs. Es fordert vom Feminismus, die sogenannten weiblichen Tugenden gesamtgesellschaftlich hochzuhalten, anstatt sie erneut einer Logik von Wettbewerb und kleinkapitalistischer Durchsetzungskraft zu unterwerfen. Auch Jungs sollten lernen, dass Fürsorge und Pflege, Rücksichtnahme und Einfühlung nicht nur glücksbringende, sondern auch anerkannte Skills sind.

Die Wirtschaftsnobelpreisträgerin Claudia Goldin von der Harvard Universität ermittelte in einer über Jahrzehnte laufenden Studie über den Zusammenhang von Familienplanung und Karriere bei US-amerikanischen Frauen, dass auch in vordergründig gleichberechtigen Zeiten die meisten Frauen zwar tatsächlich die gleichen Jobchancen haben wie Männer, diese aber weit weniger nutzen. Der Grund ist die generelle Bewertung von Zeit als Ressource. Die meisten Frauen wählen den Weg der weniger vereinnahmenden Arbeit, um Zeit für existierende oder künftige Familien zu haben. Der berühmte Gender-Pay-Gap hängt also mehr mit weiblichen Prioritäten zusammen als mit diskriminierenden Unternehmen. Ein Studienergebnis, das so manche Feministin verärgern wird. „In der öffentlichen Debatte haben wir Muttersein, Frausein und erst recht den Feminismus fein säuberlich voneinander getrennt“, kritisiert Behjat ihre Mitstreiterinnen und plädiert dafür, alles wieder zusammenzuführen. Denn wie soll man Weiblichkeit wertschätzende Söhne erziehen, wenn sogar Teile des Feminismus frauenfeindlich sind?

„Weiblichkeit wird ab einem bestimmten Alter als unpassender Einfluss für Männer gesehen, und zwar genau dann, sobald sie als Männer gelesen werden.“ Behjat fragt sich argwöhnisch, wann auch ihre Söhne damit beginnen werden, Mithilfe im Haushalt als eine „mindere Tätigkeit“ zu sehen oder im mütterlichen Fürsorgen einen Ausdruck natürlicher Weiblichkeit sowie im männlichen Fürsorge-Empfangen einen Ausdruck von Männlichkeit?

Behjats Buch hat keine Patentrezepte, aber es setzt einen Schwerpunkt. Und zwar auf die Kraft, die aus unzähligen weiblichen Biografien strömt und die nicht von Alleingängen herrührt, sondern aus Kooperation stammt, aus Rundumsicht und zwischenmenschlicher Einsatzbereitschaft. „Nicht ich muss von der Fürsorge für meine Kinder befreit werden, sondern meine Fürsorge von ihrem schlechten Ruf“, schreibt die Autorin. Dafür brauche es aber auch eine gesellschaftliche „Entzauberung“ von bezahlter Erwerbsarbeit, der viele Väter heute noch in familienunfreundlichen Maßen nachgehen. „Erst dann wird es möglich, zumindest für mich, den Mental Load permanent nicht wahrgenommener, unbezahlter Arbeit für die Familie ablegen zu können.“ Shila Behjat zeigt, dass Feminismus im Spätkapitalismus eine Frage sozialer Gestaltungsfreiheit ist und dass diese sich wiederum nur jenseits von Geschlechterstereotypen wahrnehmen lässt.

Von Katharina Teutsch

Katharina Teutsch ist Journalistin und Kritikerin und schreibt unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, den Tagesspiegel, die Zeit, das PhilosophieMagazin und Deutschlandradio Kultur.