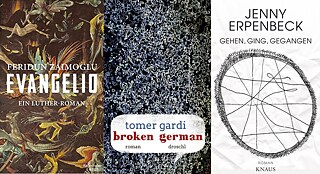

Dem Blick in die Welt und der fortwährenden Befassung mit dem eigenen Herkommen korrespondiert seit Jahren eine immer deutlicher heraustretende „Einwanderung“ in die deutsche Literatur, die von Autorinnen und Autoren getragen wird, die beispielsweise in erster oder zweiter Generation als Migranten nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz gekommen sind. Dafür stehen immer wieder die Bücher des umtriebigen Feridun Zaimoglu, der jüngst „Evangelio: ein Luther-Roman“ (Kiepenheuer und Witsch, 2017) veröffentlicht hat (angekündigt für 2019: „Die Geschichte der Frau“, Kiepenheuer & Witsch), oder der irakischstämmige Abbas Khider, der mit drastischem Humor seine Flucht und die Bedingungen seiner Aufnahme in Deutschland umkreist (im Frühjahr 2019 angekündigt: „Deutsch für alle. Das endgültige Lehrbuch“, Hanser).

Diesen Trend zeigt in den letzten Jahren besonders der medienwirksame Wettkampf um den Ingeborg Bachmann-Preis in Klagenfurt. Dort haben zuletzt meist Texte von Autorinnen gewonnen, die nicht in deutschsprachigen Ländern geboren worden sind, sei es 2016 die Schriftstellerin und Aktivistin Sharon Dodua Otoo mit ihrer Kurzgeschichte „Herr Gröttrup setzt sich hin“ oder im Sommer 2018 die in der Ukraine geborene, in Wien lebende Erzählerin und Journalistin Tanja Maljartschuk, deren neuer Roman um einen unglücklichen ukrainischen Politiker im Frühjahr 2019 erscheinen wird („Blauwal der Erinnerung“, Kiepenheuer & Witsch). Aufsehen hat 2016 auch der in Israel geborene Tomer Gardi erregt, weil er mit „Broken German“ nicht nur die Erlebnisse von Einwanderern überspitzt dargestellt hat, sondern die deutsche Sprache selbst gewissermaßen in Einzelteile zerlegt und neu zum Klingen gebracht hat.

Ungewöhnlich eindringlich hat auch die Erzählerin und Übersetzerin Natascha Wodin in zwei Büchern vom Einwandererschicksal erzählt, als Geschichte ihrer Mutter, die aus der Stadt Mariupol auf der Krim stammte („Sie kam aus Mariupol“, Rowohlt 2016), und ihres Vaters („Irgendwo in diesem Dunkel“, Rowohlt, 2018), der in der Sowjetunion aufgewachsen war. Es ist die Geschichte ständiger Fluchten und Verluste von 1917 bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg; sie endet im randständigen Leben als Russlanddeutsche in einer fränkischen Kleinstadt der einsetzenden Wirtschaftswunderzeit.

Thematisch häufig im Alltag einer jungen Generation verankert, formal geprägt von den kleinen Formen und den mündlichen Vortragsweisen auf Lesebühnen und bei Slam Poetry-Wettbewerben, haben sich zudem in den Programmen relativ junger Verlage (Voland & Quist, Satyr, mairisch u.a.m.), aber auch in neuen digitalen Foren, die von E-Publishing bis zu Youtube-Kanälen reichen, zahlreiche jüngere Schriftstellerinnen und Schriftsteller zunächst jenseits der angestammten Verbreitungswege der deutschsprachigen Literatur einen Namen gemacht, etwa die Lyrikerin Nora Gomringer oder die Schriftsteller Finn-Ole Heinrich und Marc Uwe Kling. Nicht selten ist das bisher aber nur ein erster Schritt zu einer Karriere gewesen, die in den angestammten Literaturmarkt zurückgeführt hat.

Michael Schmitt ist Literaturredakteur bei 3sat-Kulturzeit und freier Kritiker für NZZ, SZ und Deutschlandfunk. Seine Arbeitsschwerpunkte sind deutschsprachige und angloamerikanische Literatur sowie Kinder- und Jugendliteratur. Michael Schmitt war von 2015-2017 Mitglied der Litrix-Jury.