Bücherwelt

Von Pop zu Prosa

Die literarische Seite bekannter Musiker*innen

von Jan Göthlich

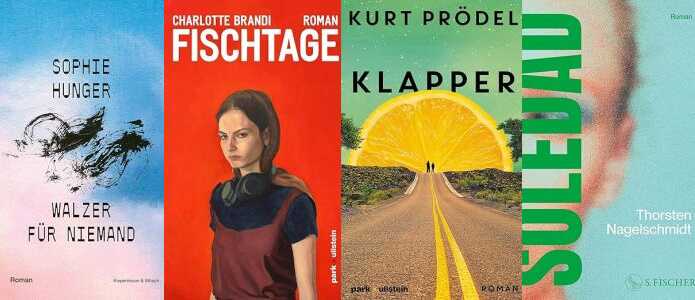

Jüngst machte Sophie Hunger von sich reden. Die Schweizer Sängerin und Multiinstrumentalistin mit Wohnsitz in Berlin hat im Frühjahr 2025 den Roman „Walzer für Niemand“ (Kiepenheuer & Witsch) veröffentlicht. Die Geschichte um eine angehende Musikerin und ihren besten Freund, „Niemand“ genannt, mutet auf den ersten Blick wie eine klassische Coming-of-Age-Erzählung an. Allerdings hebt der Roman sich durch seine düstere Atmosphäre und seine formalen Stärken von ähnlich gelagerten Genrebeiträgen ab. Die einprägsamen Sprachbilder, die fragmentarische Erzählweise und die überragende Rolle der Musik lassen die Songwriterin Sophie Hunger hinter der Prosa erkennen. Stilistisch besticht dieses Debüt durch erstaunliche Reife und Eleganz.

Kurt Prödel darf mindestens als Teilzeit-Musiker gelten. Der Drummer der Punk-Band The Screenshots dürfte vielen eher als Internet-Humorist bekannt sein. Sein Prosadebüt „Klapper“ erschien wie „Fischtage“ 2024 bei park x ullstein und wurde 2025 mit dem Debütpreis der lit.COLOGNE ausgezeichnet. Ähnlich wie bei Hunger und Brandi geht es um adoleszente Selbstfindung. Der 16-jährige Protagonist, wegen seiner knackenden Gelenke von allen Klapper genannt, ist in der Schule ein Außenseiter. Mit der Neuen in der Klasse, der Hip-Hop-affinen Bär, freundet er sich aber schnell an. Es folgen tiefere Gefühle, eine misslungene Party und ein tragischer Vorfall. Prödel, der angibt, selbst selten Bücher zu lesen, überzeugt mit vielschichtigen Figuren und lebendigem 2010er-Zeitkolorit, wenn auch stilistisch noch Luft nach oben bleibt (viele, zu viele Adjektive). Anerkennenswert ist hingegen die Leistung, poetische Momente in den Texten des Gangsterrappers Kollegah zu finden.

Aus einer ähnlichen musikalischen Ecke wie Prödel kommt Thorsten Nagelschmidt. Im Gegensatz zu den Debütant*innen ist der Sänger der Indie-/Punkrock-Band Muff Potter heute ein etablierter Autor. Sein 2020 erschienener Roman „Arbeit“ galt für die Süddeutsche Zeitung als „der erste große Berlin-Roman des 21. Jahrhunderts“. In „Soledad“, 2024 ebenfalls bei S. Fischer veröffentlicht, verschlägt es die Protagonistin mit allerhand persönlichen Problemen im Gepäck an die kolumbianische Karibikküste. Dort bleibt sie auch über die gesamte Dauer des Romans, denn die Corona-Pandemie bricht aus. Nagelschmidt erzählt souverän und überfrachtet den Corona-Plot nicht mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen, sondern bleibt dicht an seiner gebeutelten Hauptfigur. Von dieser Herangehensweise hätte manch anderer Corona-Roman der letzten Jahre ebenfalls profitiert.

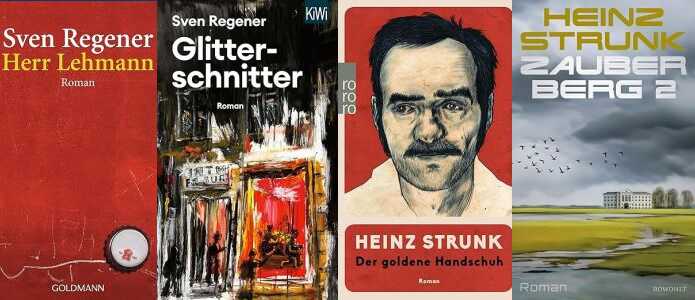

Noch eine ganze Ecke bekannter als alle bisher genannten Autor*innen sind Sven Regener und Heinz Strunk. Ersterer ist weiterhin als Sänger der Band Element of Crime aktiv, während Strunks musikalisches Wirken schon länger zurückliegt. Die zahlreichen Bücher der beiden eint, neben dem präzisen Blick auf Menschen und Milieus, der enorme Sprachwitz. Wo Strunk allerdings meist böse-zynisch unser aller Floskelhaftigkeit auseinandernimmt, bleiben Regeners absurd-komische Dialoge immer von einer warmen Menschenfreundlichkeit grundiert. Sein Berliner Herr-Lehmann-Kosmos (Galiani) hat viele Fans und jeder neue Roman einen Platz auf der Bestsellerliste sicher (zuletzt „Glitterschnitter“ 2021). Heinz Strunk hat 2024 mit dem „Zauberberg 2“ (Rowohlt) eine kleine Hommage auf Thomas Manns Original herausgebracht. Seinem schnoddrigen Stil ist er dabei weitgehend treu geblieben.

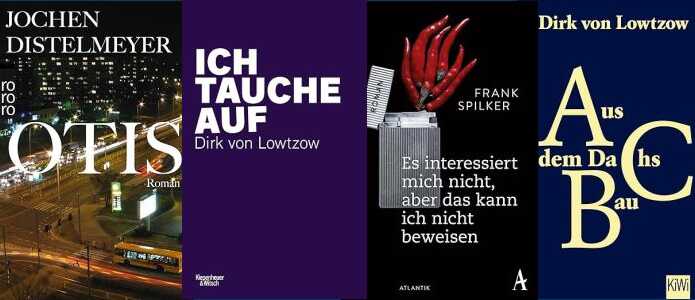

Heinz Strunks Wohnsitz Hamburg scheint überhaupt eine gute Brutstätte für schreibende Musiker zu sein. Auch sein früherer Partner Rocko Schamoni (in der Spaß-Band Studio Braun, später Fraktus) hat schon mehrere Buchpublikationen vorzuweisen. Zuletzt schickte er seine Leser*innen im autofiktionalen Roman „Pudels Kern“ (hanserblau, 2024) in die Hamburger Punkszene der 1980er Jahre. Ein paar Jahre später machte der sogenannte Diskursrock in Hamburg Schule. Bands wie Blumfeld, Die Sterne und Tocotronic erregten nicht zuletzt mit intelligenten deutschen Texten Aufmerksamkeit. Kein Wunder, dass sich einige Songtexter aus diesem Umfeld später auch an der Langform versuchten, etwa die Sänger der genannten Bands: Jochen Distelmeyer („Otis“, Rowohlt 2025), Frank Spilker („Es interessiert mich nicht, aber das kann ich nicht beweisen“, Hoffmann und Campe 2013) und Dirk von Lowtzow (2019 „Aus dem Dachsbau“, 2023 „Ich tauche auf“, beide Kiepenheuer & Witsch).

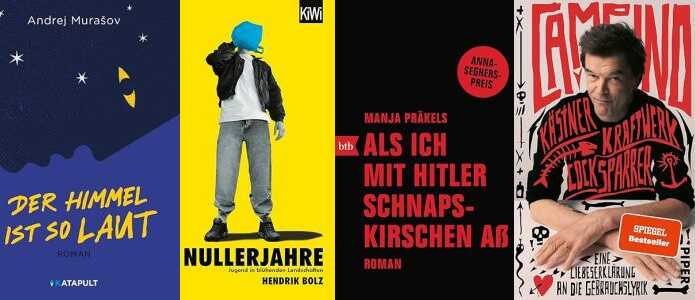

Dass auch der deutsche Hip Hop Schriftsteller hervorbringt, beweist Andrej Murašov alias Partizan mit „Der Himmel ist so laut“ (Katapult), seinem 2025 erschienenen zweiten Roman. Unter dem fiktiven Künstlernamen AK602 liefert der Autor den Soundtrack zum Buch gleich mit. 2022 hat Hendrik Bolz, auch bekannt als Rapper Testo und Teil des Duos Zugezogen Maskulin, seine vielbeachteten „Nullerjahre“ bei Kiepenheuer & Witsch vorgelegt. Bolz erzählt in autofiktionaler Manier eine, so der Untertitel, „Jugend in blühenden Landschaften“. Dass die Nachwende- und Nullerjahre in Ostdeutschland vor allem eine Blütezeit der Gewalt waren, schildert der Autor eindrücklich. Jungs und Jugendliche mussten früh lernen, Härte zu zeigen, denn es galt: Fressen oder gefressen werden. Für die Taschenbuchausgabe (2023) hat Manja Präkels ein lesenswertes Nachwort geschrieben. Präkels selbst wurde 2017 mit ihrem Jugendroman „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ bekannt, hat 2022 den Essayband „Welt im Widerhall oder war das eine Plastiktüte?“ (beide im Verbrecher Verlag) veröffentlicht – und ist übrigens Sängerin der Band Der Singende Tresen.

Abschließend sei noch ein Blick über den Prosa-Tellerrand geworfen: Warum fallen eigentlich wenige Musiker*innen als Lyriker*innen auf? (Ausnahmen wie Tobias Bamborschke bestätigen die Regel.) Vermutlich, weil Songtexte bereits als Dichtung gelten dürfen, was spätestens mit der Vergabe des Literaturnobelpreises an Bob Dylan bewiesen wurde. Außerdem wird sich mit Lyrik zwischen Buchdeckeln kaum ein zweites finanzielles Standbein aufbauen lassen. Dass die lyrische Expertise deutschsprachiger Songwriter*innen dennoch anerkannt wird, zeigt etwa die Gastprofessur Campinos an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. Der Frontmann der Toten Hosen durfte 2024 in zwei Vorlesungen über „Gebrauchslyrik von Kästner bis Kraftwerk“ sowie die „Kakophonie unserer Zeit“ dozieren. Seine Vorlesungen wurden anschließend von Piper veröffentlicht. Möglicherweise hätte die Uni noch versiertere Texter*innen einladen können – und hat es auch schon getan: Vor 30 Jahren war Wolf Biermann dort Gastprofessor.

Jan Göthlich hat Kulturwirtschaft sowie Kulturstudien zu Lateinamerika in Passau, Santiago de Chile und Bonn studiert. Nach Stationen in der Verlagsbranche ist er seit 2021 in der Zentrale des Goethe-Instituts für den Bereich Literatur und Übersetzungsförderung tätig.

Copyright: © 2025 Litrix.de