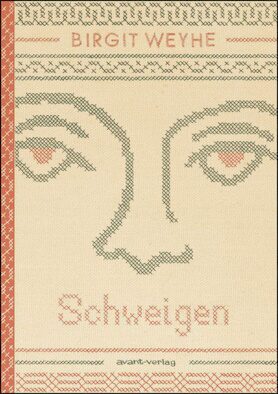

Birgit Weyhe Schweigen

- avant Verlag

- Berlin 2025

- ISBN 978-3-964-45141-5

- 368 Seiten

- Verlagskontakt

Für diesen Titel bieten wir eine Übersetzungsförderung ins Polnische (2025 - 2027) an.

Gegen das Vergessen

Birgit Weyhes neue Graphic Novel „Schweigen“ kann man auch als Sachcomic bezeichnen, denn die hierin erzählten Geschichten sind allesamt wahr und durch zahlreiche Dokumente verbürgt. Sie spannt in ihrem bisher umfangreichsten Werk einen Bogen von der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland bis zur Militärjunta in Argentinien.

Die 1969 in München geborene und in Ostafrika aufgewachsene Illustratorin und Comiczeichnerin Birgit Weyhe studierte in Hamburg Illustration bei der renommierten Künstlerin Anke Feuchtenberger, nachdem sie bereits einen Abschluss in Literaturwissenschaften und Geschichte gemacht hatte. Seit fast 20 Jahren zeichnet sie mittlerweile Graphic Novels, die sich durchweg Themen von gesellschaftlicher und zumeist auch historischer Relevanz widmen. Während sie 2013 für „Im Himmel ist Jahrmarkt“ die eigene Familiengeschichte aufarbeitete, widmet sie sich in ihren folgenden Büchern immer wieder Biografien, die auf unterschiedliche Weise mit Deutschland und oft auch mit Afrika zu tun haben. „Madgermanes“ handelte vom Schicksal mosambikanischer Vertragsarbeiter in der DDR und wurde 2016 mit dem „Max und Moritz-Preis“, dem wichtigsten deutschen Comicpreis, als „bester deutschsprachiger Comic“ ausgezeichnet.

Für die Reihe „Lebenslinien“ der Berliner Tageszeitung „Der Tagesspiegel“ schuf sie eine Vielzahl kurzer Biografien ganz unterschiedlicher Menschen in Comicstripform. Zuletzt arbeitete sie mit der Graphic Novel „Rude Girl“ eines dieser Porträts zu einer langen Comic-Biografie über die afroamerikanische Germanistin Priscilla Layne aus. Mit diesem Buch war sie für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und erhielt den Hamburger Literaturpreis. 2022 wurde Birgit Weyhe mit dem Max und Moritz-Preis als „beste deutschsprachige Comickünstlerin“ ausgezeichnet.

Ihr neuestes Werk „Schweigen“ vereint viele Themen, die die heute in Hamburg lebende Künstlerin bereits in früheren Werken behandelt hat: Die kritische Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit, die Beschäftigung mit den Themen Schuld und Holocaust, die oft unterschätzte Rolle von Frauen im Schatten der Geschichte. Diesmal verknüpft sie deutsch-jüdische Schicksale während des Nationalsozialismus mit denen von Opfern der argentinischen Militärdiktatur. Das gelingt ihr fulminant, indem sie die Biografien von Ellen Marx und ihrer Tochter Nora mit der von Elisabeth Käsemann parallel erzählt.

Die Wurzeln beider Familien liegen in Deutschland: Ellen Marx flüchtete als junge Jüdin im Mai 1939 aus dem von Pogromen, Diskriminierung und Verfolgung geprägten Deutschland, um in Argentinien in Sicherheit weiterleben zu können. Ein Großteil ihrer Familie musste zurückbleiben und wurde später von den Nazis ermordet. Die 1947 geborene Elisabeth Käsemann wuchs wiederum in der BRD auf. Als Kommilitonin und Freundin Rudi Dutschkes war sie Ende der 1960er Jahre Teil der Studentenbewegung. Im Anschluss reiste sie durch Südamerika und ließ sich in Argentinien nieder, um dort Sozialarbeit zu leisten und sich als politische Aktivistin zu betätigen. 1977 wird sie als „Gegnerin der Diktatur“ im Foltergefängnis El Vesubio ermordet.

Neben szenischen Darstellungen aus dem Leben der Protagonistinnen setzt Weyhe „Kontext“-Kapitel dazwischen, die die politische und historische Situation jeweils pointiert und kenntnisreich vermitteln. Birgit Weyhe hat ihre persönliche grafische Erzählweise entwickelt, die mit einfachen flächigen Zeichnungen europäische und afrikanische Comic-Stilmittel vereint und den Denkprozess geradezu visualisiert. Besonders eindrucksvoll gelingen ihr Abschnitte, die Unsagbares, Grausames oder Gewaltdarstellungen auf indirekte Weise, etwa mithilfe von Übermalungen, wüsten Kritzeleien oder Schwärzungen, vermitteln.

Der Titel des Buches, „Schweigen“, geht auf Zitate des berühmten Kulturwissenschaftler-Ehepaares Jan und Aleida Assmann zurück und verweist auf die vielfältigen Formen dieser menschlichen Verhaltensform: Schweigen, um zu überleben, um Traumata vergessen zu machen oder auch, um die eigene Schuld zu vertuschen, um nicht handeln zu müssen. So wird zum Beispiel auf die missliche Rolle des deutschen Botschafters in Buenos Aires und der Regierung Schmidt-Genscher in den 1970er Jahren hingewiesen, die sich nicht für die deutschen Opfer der Militärdiktatur einsetzten, als diese noch zu retten gewesen wären. Der Grund hierfür lag u.a. in den florierenden Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern, die nicht gefährdet werden sollten.

Um ihr Thema angemessen umzusetzen, hat Birgit Weyhe viele Bücher und Biografien gelesen, mit Historikern und Experten gesprochen, Originalschauplätze aufgesucht (wie z.B. das Foltergefängnis El Vesubio bei Buenos Aires) und nicht zuletzt Kontakt zu den Familien Marx und Käsemann aufgenommen.

Mit „Schweigen“ gelingt es Birgit Weyhe aufs Neue, mit den Mitteln des Comics hochkomplexe Themen auf kritische, hinterfragende Weise darzustellen und originell in Bildfolgen umzusetzen. Die Verbindungen und Verstrickungen von deutscher und argentinischer Politik und Geschichte werden pointiert und nüchtern aufgezeigt. Die individuellen Leidenswege, die Birgit Weyhe in „Schweigen“ aus der Vergessenheit hervorholt, machen fassungslos und verdeutlichen zugleich, wo Gesellschaften, Regierungen und Justizsysteme lange kläglich versagten.

Von Ralph Trommer

Ralph Trommer, Dipl. Animator, freier Autor und Künstler, schreibt für verschiedene Medien regelmäßig Rezensionen und Fachartikel über Comics, Graphic Novels und Filme.

Inhaltsangabe des Verlags

Als Folge von Diktatur und Unterdrückung wird in den meisten Ländern geschwiegen – was die Täter schützt und das Gedenken an die Opfer verblassen lässt. Die Graphic Novel Schweigen erinnert an zwei Frauen und ihre Schicksale.

Zum einen Ellen Marx, die als 17-jährige deutsche Jüdin im Frühjahr 1939 nach Buenos Aires emigriert. Ellens gesamte Familie kommt im Holocaust um. In den 1970er Jahren wiederholt sich Ellens Diktaturerfahrung auf tragische Weise: Ihre Tochter Nora „verschwindet“ während der grausamen argentinischen Militärdiktatur.

Zum anderen Elisabeth Käsemann: Sie gehört zur deutschen Nachkriegsgeneration, die sich innerhalb der Studentenbewegung politisiert. Ab 1969 studiert sie in Buenos Aires und engagiert sich in den Armenvierteln der Stadt. 1977 wird sie verhaftet, in das Folterlager El Vesubio verschleppt und ermordet. Das Auswärtige Amt schweigt dazu, da wirtschaftliche Interessen und die bevorstehende Fußball-WM in Argentinien wichtiger erscheinen.

(Text: avant Verlag)